有効活用と

環境調和を

追求する

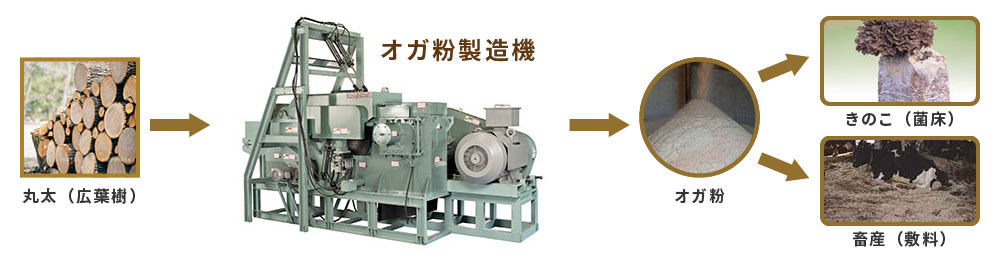

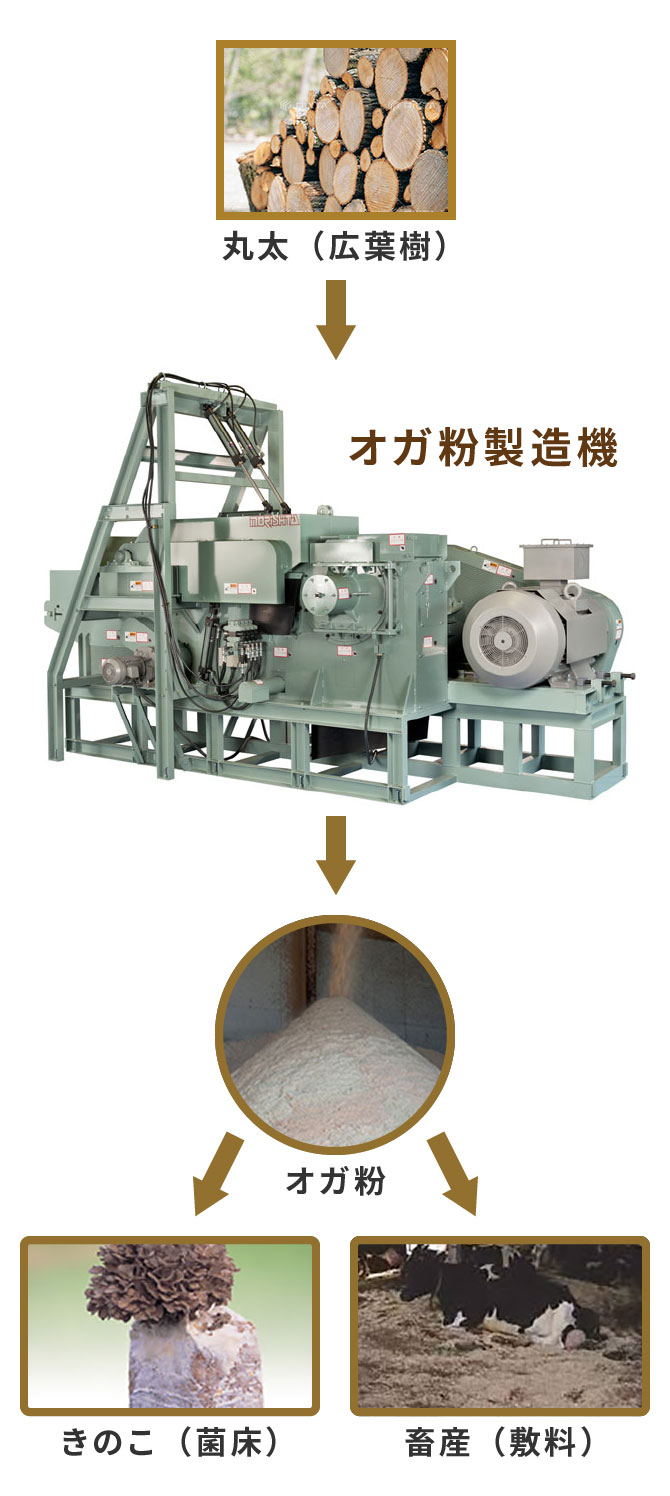

家畜舎敷ワラの代替品などに使われているオガ粉。中でもキノコ栽培は、従来の原木栽培からオガ粉と栄養剤を混合した培地を使用し、屋内で湿度と温度を管理する菌床栽培へと移行しています。それによってキノコの安定供給が可能となるため、オガ粉の需要も拡大しています。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

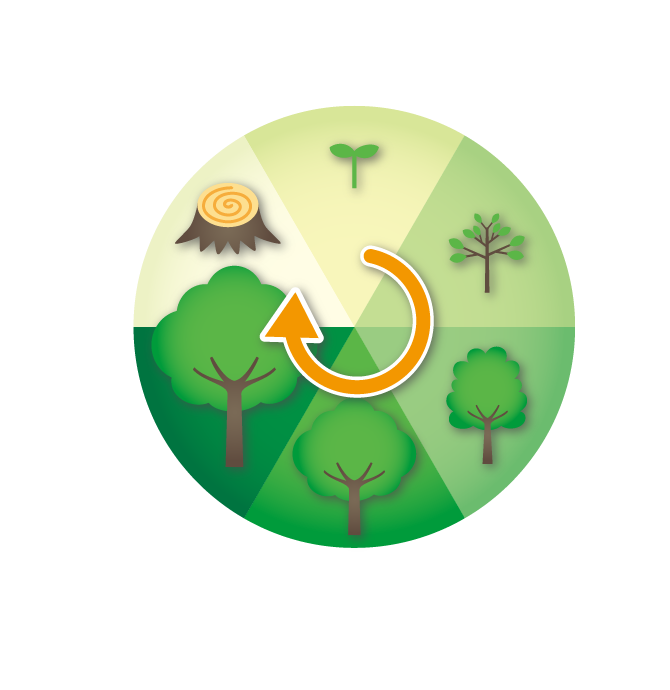

遊休牧草地や後背地などに植林をおこなうことで、土地の有効活用ができるだけでなく、樹木が生長する過程で光合成によってCO2を吸収するため、CO2吸収源としての働きも期待できます。

植物も動物と同じように呼吸によってCO2を排出していますが、生長過程にある樹木は、CO2の吸収量が排出量を上回っており、成木よりも若木の方がCO2の吸収能力が高いと考えられています。つまり、計画的な植林活動をおこなうことで、CO2の吸収量を増やすことができるのです。

また、森林ができることによって、生物多様性の保全につながる上に、雇用も生まれることで地元の経済振興にも一役買っています。

日本では、1950年代以降に国の造林政策により、積極的に植林が行われてきました。

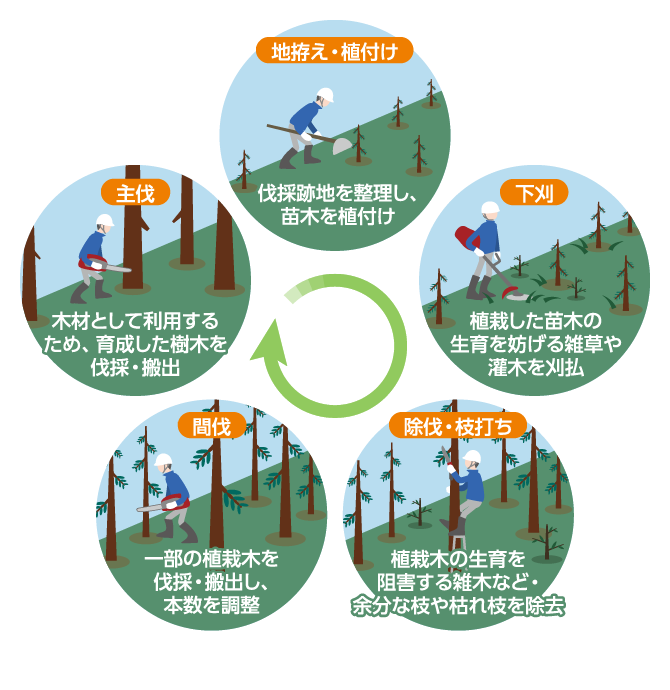

しかしながら植林された木々の手入れが追いつかず、間伐が必要な山林が増加しました。間伐 が行われないと、日光が地面まで届かず下層に植物が育たないため、地表があらわになり、山地災害や洪水の原因になってしまいます。また、枝が生長できずに細く高く育った木は風害や雪害の影響を受けやすくなるなどの問題を抱えています。

そのような問題を抱えた山林を元気にするためには、森林 経営計画を作成し、それに基づく収穫(主伐)や下刈、閻伐など の手入れをする必要があります。

しかし、木材価格に見合った採算がとれないために、いまだに手入れが遅れている山林や、間伐した後に運び出されずに山中に放置された木材(林地残材)が多く存在しています。

北越グループでは、林地残材等の未利用材の有効利用に積極的に取り組んでいます。